Subventionen für einzelne Unternehmen oder Industriezweige sind nicht nur direkt kostspielig für die inländischen Steuerzahler. Stellt der Staat inländischen Unternehmen finanzielle Mittel zur Verfügung, stärkt er die Position dieser Unternehmen im Wettbewerb um die Gunst von Kunden zum Nachteil ausländischer Anbieter. Ob sich einheimische Kunden und ausländische Anbieter einig werden, hängt dann nicht mehr nur davon ab, welche Anbieter Ressourcen besonders geschickt einsetzen, sondern woher die Anbieter stammen. Wie wir im aktuellen IREF Policy Paperdiskutieren, schränken die finanzielle Unterstützung einheimischer Unternehmen und andere zollfremde staatliche Maßnahmen den grenzüberschreitenden Handel zunehmend ein. Besserung können vor allem internationale Vereinbarungen schaffen, wie das derzeit auf Eis liegende TTIP.

Zur finanziellen Unterstützung inländischer Unternehmen werden von Regierungen eine Vielzahl an Instrumenten genutzt. Es kommen direkte Unternehmenssubventionen und vergünstigte Kredite, aber auch Bailouts für angeschlagene Unternehmen zum Einsatz.

Subventionen in den USA, Deutschland und der EU

Die derzeitige Zollpolitik der USA steht zu Recht in der Kritik. Doch auch Finanzhilfen und Subventionen, die die Bundesregierung der USA reichlich gewährt, behindern den Handel, wenn sie bevorzugt an inländische Unternehmen vergeben werden. Alleine die US-Bundesregierung vergibt derzeit jährlich Subventionen in Höhe von etwa 60 Milliarden Dollar – Steuererleichterungen sind dabei nicht berücksichtigt. Auch diesseits des Atlantiks subventioniert der Staat. Laut dem aktuellen Subventionsbericht des Kieler Instituts für Weltwirtschaft summierten sich die Finanzhilfen des Bundes, Steuervergünstigungen und weitere Einnahmenverzichte des Staates in Deutschland 2017 auf rund 118 Milliarden Euro. Sofern davon wie im Falle des Kohlebergbaus oder der Landwirtschaft Branchen betroffen sind, deren Unternehmen im internationalen Wettbewerb stehen, wird grenzüberschreitender Handel eingeschränkt.

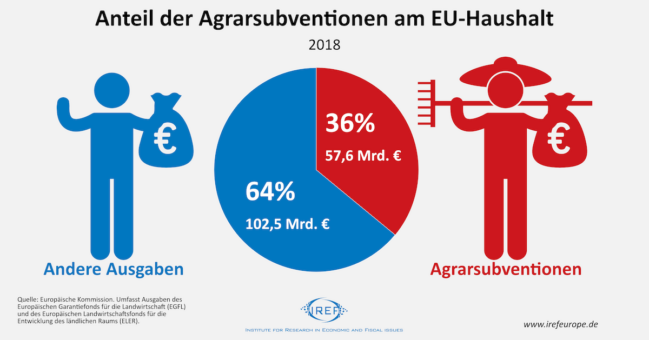

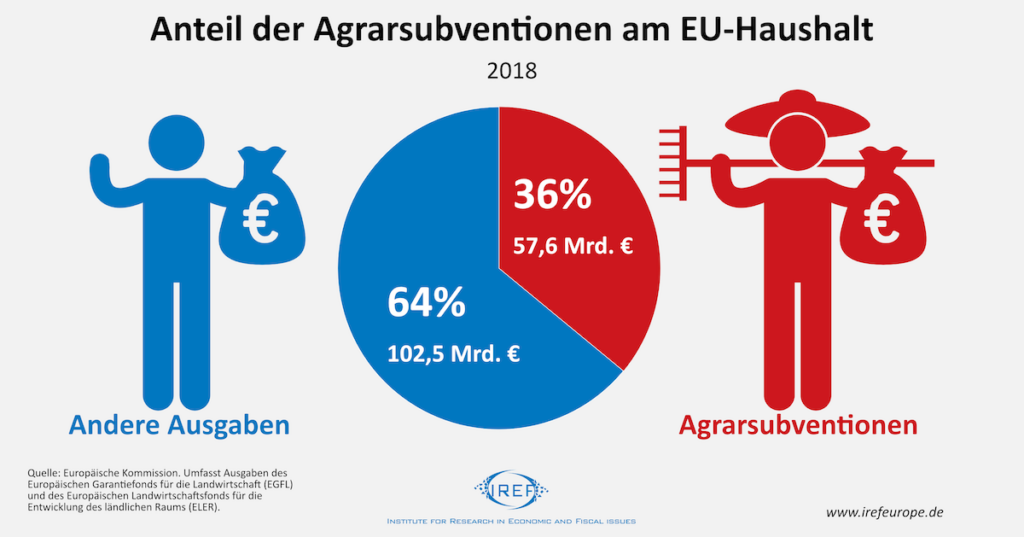

Die Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union ist ein gutes Beispiel für die offensichtliche Abschottung eines Sektors vor ausländischer Konkurrenz. In der EU produzierende Landwirte erhalten jährlich Subventionen im Umfang von mehr als 57 Milliarden Euro. Durch den EU-Agrarprotektionismus wird ausländischen Anbietern aus Drittstaaten der Marktzutritt erschwert und folglich der heimische Markt von europäischen Produzenten dominiert.

Kredit: Der Wolf im Schafspelz

Zunächst harmloser als staatliche Subventionen erscheinen Kredite. Staatliche Kredite werden gewöhnlich nicht von Ministerien oder der Regierung vergeben, sondern von staatlichen Förderbanken wie der deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Im Vergleich zu Subventionen ist die durch staatliche Kredite erfolgende finanzielle Unterstützung weniger offensichtlich und politisch möglicherweise leichter zu rechtfertigen, weil es sich „nur“ um geliehene Mittel handelt.

So kommentierte Bundeskanzlerin Angela Merkel im Jahre 2017 in einem Interview den Kredit der staatlichen KfW an die strauchelnde private Fluggesellschaft Air Berlin mit den Worten: „Wir können mit großer, großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass der Steuerzahler das nicht bezahlen muss“.

Allerdings trug der Steuerzahler wie bei jedem anderen Kredit der KfW nicht nur das Kreditausfallrisiko. Zudem wurde mit Air Berlin ein einheimisches Unternehmen durch staatliche Hilfestellung gegenüber in- und ausländischen Wettbewerbern bevorzugt. Anschließend wurden große Teile von Air Berlin unter fragwürdigen Umständen von der Lufthansa übernommen – einem weiteren einheimischen Unternehmen. In Abwesenheit der staatlichen Hilfsleistungen durch einen Kredit wäre es ausländischen Anbietern leichter gefallen, erfolgreich auf dem deutschen Markt um Fluggäste zu konkurrieren.

Sporadische Hilfe: Unternehmensrettungen

Nicht nur die dauerhafte Unterstützung von Unternehmen durch Subventionen und Kredite kann für den internationalen Handel schädlich sein, sondern auch eine einmalige staatliche Rettungshilfe für Unternehmen.

Staatliche Rettungshilfen sind aus mehreren Gründen besonders kritisch zu beurteilen. Erstens, es erhalten meist Unternehmen diskretionäre Hilfe, deren Scheitern politische Relevanz hätte. Zumeist sind dies größere Unternehmen. So werden größere inländische Unternehmen gegenüber kleineren inländischen und Unternehmen jedweder Größe aus dem Ausland bevorteilt. Zweitens, Unternehmen oder Banken, deren Gläubiger um die „Systemrelevanz“ ihres Schuldners wissen und mit einer Unterstützung durch den Staat in einer Notsituation rechnen, neigen zu risikoreicherem Verhalten und bringen das System so zusätzlich in Gefahr. Drittens, das Scheitern einzelner Unternehmen gehört zum marktwirtschaftlichen Prozess ebenso wie der Erfolg einzelner Unternehmen. Kann ein Unternehmen Kunden von seinen Produkten nicht ausreichend überzeugen, sollte es Ressourcen nicht länger an sich binden. Die freiwerdenden Ressourcen können dann andere Unternehmen aus dem In- und Ausland anders und besser einsetzen.

Trotz dieser negativen Konsequenzen erfreuen sich staatliche Rettungsmaßnahmen einer gewissen Beliebtheit. So wurden im Zuge der weltweiten Finanzkrise 2008/2009 in den USA nicht nur eine Vielzahl von Banken und anderen Finanzinstituten gerettet, sondern auch zwei der drei großen Autobauer der Vereinigten Staaten. Die Exportmöglichkeiten ausländischer Hersteller in die USA sähen ohne die staatlichen Bailouts für GM und Chrysler heute wohl besser aus.

Auch Deutschland hat eine unrühmliche Tradition, mit Krediten, Bürgschaften und der Bereitstellung von Eigenkapital große Unternehmen vor der Insolvenz zu bewahren. Dies geschah etwa im Jahr 1999 beim Baukonzern Holzmann oder bei der Commerzbank, mehreren Landesbanken sowie weiteren privaten Banken im Zuge der jüngsten Finanzkrise.

EU-Recht: Ausnahmen für fragliche Subventionen

Grundsätzlich sind nach Art. 107 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Unionstaatliche Beihilfen, die Unternehmen oder Wirtschaftszweige direkt oder indirekt begünstigen, in der EU verboten, wenn sie den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen und den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Doch zahlreiche Ausnahmen weichen das Verbot auf. So sind einmalige Hilfen für Unternehmen unter gewissen Voraussetzungen erlaubt. Auch für die Bankenrettung im Zuge der Finanzkrise wurden großzügige Ausnahmen gewährt.

Die Ausnahmen sind teilweise sehr weitreichend formuliert. So dürfen in Gebieten mit einem außergewöhnlich niedrigen Lebensstandard und Unterbeschäftigung Subventionen an Unternehmen erfolgen. Solche Subventionen sind allerdings regelmäßig ungeeignet, um den Lebensstandard zu heben, ohne ihn anderswo zu senken. So wurden während der Teilung Deutschlands die Regionen in der Bundesrepublik, die direkt an den eisernen Vorhang angrenzten, durch Unternehmens- und Infrastruktursubventionen gefördert. Eine aktuelle Studie liefert zwar Hinweise darauf, dass die Subventionen ökonomische Aktivitäten gefördert haben. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich dabei ausschließlich um Verlagerungseffekte handelte. Firmen haben sich in den subventionierten Gebieten niedergelassen, die sich sonst in den nicht subventionierten Nachbarregionen weiter im Westen angesiedelt hätten.

Multilaterale Abkommen notwendig

Die finanziellen Unterstützungen von Unternehmen durch Regierungen sind in Summe wohlfahrtsmindernd. Wer diese abbauen möchte, sollte sich für internationale Abkommen einsetzen. Sie bieten den verlässlichsten vertraglichen Rahmen, um auf allen Seiten parallel handelsschädliche Subventionen abzubauen, wenn Staaten unilateral dazu nicht bereit sind. Die Europäische Union sollte sich daher bemühen, die auf Eis liegenden Verhandlungen um ein Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten wieder aufzunehmen. Zudem sollte sie unilateral mit gutem Beispiel vorangehen und ihr eigenes Beihilferecht verschärfen, indem sie Ausnahmen abschafft.

Erschienen bei: IREF. Mitautor: Dr. Alexander Fink.