Das duale deutsche Versicherungssystem aus gesetzlicher und privater Krankenversicherung stand zuletzt vielfach in der Kritik. Der Vorwurf: Zweiklassenmedizin. Wir fassen wissenschaftliche Ergebnisse zu Unterschieden hinsichtlich der Wartezeiten zusammen. Das Ergebnis: Privatversicherte bekommen im Durchschnitt etwas schneller einen Arzttermin. Das ist nicht verwunderlich. Die Behandlung von Privatpatienten ist vor allem für niedergelassene Ärzte lukrativer. Aus den unterschiedlichen Wartezeiten folgt jedoch nicht zwangsläufig, dass eine Nivellierung der Honorare zwischen Kassen- und Privatpatienten wünschenswert ist.

Unterschiede vorhanden

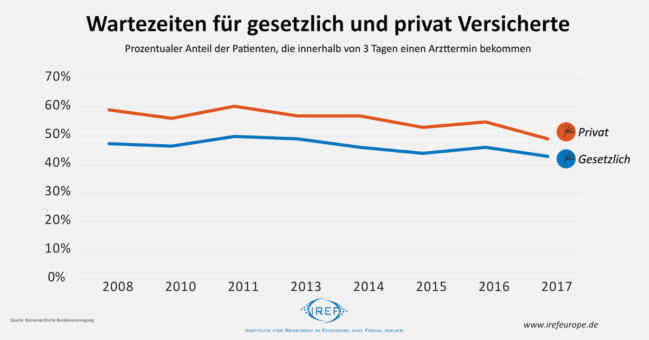

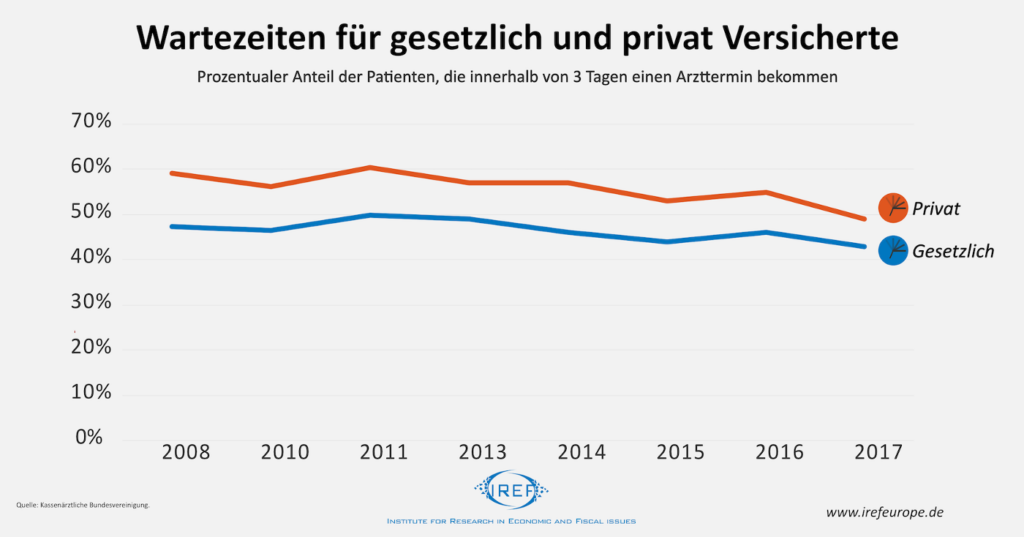

Privatversicherte bekommen einer Umfrage der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zu Folge in 30 Prozent der Fälle sofort und ohne zu warten einen Termin bei einem Arzt. Auf gesetzlich Versicherte trifft dies in 27 Prozent der Fälle zu. Innerhalb von drei Tagen können Privatpatienten in 49 Prozent der Fälle und gesetzlich Versicherte in 43 Prozent der Fälle einen Arzttermin bekommen. Privatpatienten scheinen tatsächlich einen Vorteil bei der Terminvergabe zu haben. Die Unterschiede in den Wartzeiten haben sich seit 2008 jedoch reduziert.

Wartezeiten für Allgemeinmediziner

Die Umfrageergebnisse der Kassenärztlichen Bundesvereinigung decken sich größtenteils mit den Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung.

Ein aktuelles Papier basierend auf Daten von 2011 bis 2013 stellt fest, dass die Unterschiede zwischen gesetzlich Versicherten und Privatversicherten in Bezug auf die Wartezeiten bei Allgemeinmedizinern für die Mehrheit der Patienten gering sind. Für Allgemeinmediziner lag die durchschnittliche Wartezeit für Kassenpatienten bei 4 Tagen. Privatversicherte konnten im Durchschnitt bereits nach 3,3 Tagen einen Termin bei einem Allgemeinmediziner vereinbaren.

Wartezeiten für Fachärzte

Größere Unterschiede können dagegen bei der Vergabe von Facharztterminen festgestellt werden. Für eine Studie im Jahr 2006 haben Forscher 189 Fachärzte in den Regionen Köln, Leverkusen und Bonn kontaktiert. Dabei gaben sie sich zufällig mal als Kassen- und mal als Privatpatienten aus. Sie fanden heraus, dass Kassenpatienten im Schnitt mit einer dreimal längeren Wartezeit konfrontiert waren als Privatpatienten. Auf einen Hörtest hätten die privatversicherten Anrufer im Durchschnitt nur knapp zwei Werktage warten müssen, während Kassenpatienten sich fast sieben Werktage hätten gedulden müssen. Auf eine Magenspiegelung warteten vorgeblich gesetzlich Versicherte 26 Werktage. Die fiktiven Privatpatienten hätten dagegen auf die gleiche Behandlung im Durchschnitt nur 8,4 Tage warten müssen.

Laut einer Untersuchung aus dem Jahr 2012, die sich auf eine Patientenumfrage stützt, warteten Privatpatienten im Durchschnitt nur 7 Tage auf einen Facharzttermin, während gesetzlich Versicherte 16 Tage warten mussten.

Wartezeiten in Krankenhäusern

Eine Studie aus dem Jahr 2009 untersucht die Wartezeiten im Krankenhausbereich. Dazu wurden drei Krankheitsbilder ausgewählt, die einen kurzfristigen Eingriff erfordern. Mit diesen Diagnosen wurden 607 zufällig ausgewählte Krankenhäuser telefonisch kontaktiert. Gut Dreiviertel der angerufenen Krankenhäuser erkundigten sich für die Terminvergabe nicht nach dem Versicherungsstatus. Jedes vierte Krankenhaus erkundigte sich dagegen aktiv nach dem Versichertenstatus des Anrufers, die sich zunächst als Kassenpatienten zu erkennen gaben. Wenn sich ein Krankenhaus nach dem Versicherungsstatus erkundigt hatte, wurde es daraufhin noch einmal angerufen und unter ähnlichen Umständen als vorgeblicher Privatpatient ein Termin vereinbart. Im Durchschnitt mussten die fiktiven Kassenpatienten 1,6 Tage länger auf einen Termin warten als die vorgeblichen Privatpatienten, die im Durchschnitt knapp 9 Tage warten mussten.

Lukrative Privatversicherte

Forscher eines von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung geförderten Projekts aus dem Jahr 2008 haben herausgefunden, dass Ärzte für die gleichen ambulanten Behandlungen im Durchschnitt etwa doppelt so viel bei Privatversicherten wie bei Kassenpatienten abrechnen.

Ein ähnliches Bild zeigt sich in einer jüngeren Untersuchung des Instituts der Privaten Krankenkassen. Hier werden die tatsächlichen Ausgaben der privaten Krankenkassen für ambulante Versorgung den hypothetischen Ausgaben gegenübergestellt, die sich ergeben hätten, wenn Privatversicherte wie gesetzlich Versicherte abgerechnet würden. Im Jahr 2014 wurden für die ambulante Versorgung 10,44 Milliarden Euro bei den privaten Versicherungen abgerechnet. Wären diese Abrechnungen nach Vorgaben der gesetzlichen Krankenversicherung erfolgt, dann hätten sich die Ausgaben im ambulanten Bereich auf nur 4,45 Milliarden Euro summiert.

In der gleichen Studie ergeben sich für den stationären Bereich Mehreinnahmen durch Privatpatienten in Höhe von 0,689 Milliarden Euro. Diese Mehreinnahmen sind relativ zu den tatsächlichen Einnahmen durch Privatpatienten in Höhe von 8,19 Milliarden recht bescheiden. Im Stationären Bereich werden auch Privatpatienten mit Hilfe von Fallpauschalen abgerechnet. Nur durch Extraleistungen wie eine Chefarztbehandlung können die Kliniken mit Privatpatienten mehr Umsatz als mit Kassenpatienten erzielen. Dies könnte eine Erklärung dafür sein, dass die Wartezeitenunterschiede in Krankenhäusern deutlich weniger ausgeprägt sind als bei nicht stationären Spezialisten.

Budgetierung macht Kassenpatienten unattraktiv

Die unterschiedliche Bezahlung von medizinischen Leistungen kann einen Teil der Unterschiede hinsichtlich der Wartezeiten für Patienten erklären. Eine aktuelle Studie der Universität Hamburgzeigt, dass vor allem gegen Ende des Quartals, wenn sich die Budgets der Praxen für gesetzlich versicherte Patienten dem Ende zuneigen, die Behandlung von Kassenpatienten eingeschränkt wird. Dagegen steigen die Behandlungszahlen in den ersten beiden Wochen eines neuen Quartals deutlich an. Auch eine frühere Studie, die die Einführung von Praxisbudgets im Jahr 1997 untersucht, kommt zu dem Ergebnis, dass auch Ärzte auf finanzielle Anreize reagieren.

Vereinheitlichung als Lösung?

Die Vereinheitlichung der Honorare mit dem Ziel der Beendigung der vorzugsweisen Behandlung von Privatpatienten wird debattiert. Die Vereinheitlichung hätte jedoch nicht nur wünschenswerte Konsequenzen für gesetzlich Versicherte.

Zum einen könnten die Beiträge für gesetzlich Versicherte steigen. Derzeit profitieren Arztpraxen von den höheren Einnahmen durch die Behandlung privat Versicherter. Fallen diese Einnahmen und soll die gleiche Anzahl an Praxen erhalten bleiben bzw. der gleiche Gesamtumsatz erzielt werden, müssten gesetzlich Versicherte höhere Beiträge zahlen, während privat Versicherte niedrigere Beiträge als derzeit zahlen würden.

Zum anderen würden Ärzte zwar pro Behandlung bei Privatpatienten das gleiche Honorar abrechnen wie bei gesetzlich Versicherten. Doch sie könnten Privatpatienten weiterhin zusätzliche Leistungen anbieten. Das derzeitige System würde so durch die Hintertür wiedereingeführt werden. Deshalb ist nicht gewiss, dass sich durch die Vereinheitlichung der Vergütung die Wartezeiten für gesetzlich und privat Versicherte angleichen würden.

Würde der Gesetzgeber dem mit einem strikten Verbot von Zusatzleistungen begegnen, würden die Beitragserhöhungen für gesetzlich Versicherte wiederum etwas höher ausfallen. Würden die höheren Beiträge verhindert werden und der Gesamtumsatz der Praxen sinken, gäbe es eines Tages weniger niedergelassene Ärzte oder die verbleibenden Ärzte würden weniger arbeiten.

Fazit: Kürzere Wartezeit gibt es nicht umsonst

Für privat Versicherte fallen die Wartezeiten durchschnittlich kürzer aus als für gesetzlich Versicherte. Die Ergebnisse sind diesbezüglich eindeutig. Angesichts der unterschiedlichen Arzthonorare ist das jedoch keine Überraschung. Auch Ärzte sind nur Menschen und reagieren auf finanzielle Anreize.

Eine Angleichung der Honorare hätte jedoch für gesetzlich Versicherte nicht nur Vorteile in Form kürzerer Wartezeiten, sondern vermutlich auch Nachteile in Gestalt höherer Beiträge. Würden durch eine Nivellierung der Honorare die Gesamtumsätze der Ärzte fallen, wäre in der langen Frist mit einer weiteren Nebenwirkung zu rechnen: Einem Rückgang der Zahl niedergelassener Ärzte, der vermutlich weder Privat- noch Kassenpatienten helfen würde.

Erschienen bei: IREF. Mitautor: Dr. Alexander Fink.